トルコライスという名前を聞いたとき、多くの人が「なぜそれが長崎名物なの?」と首をかしげるかもしれません。カツレツにピラフ、ナポリタンがひと皿に盛られた洋風ワンプレート。

その組み合わせの謎や、なぜ「トルコ」と名づけられたのかという素朴な疑問は、実は地元の人でも明確に答えられないことが多いでしょう。

この記事ではそんなトルコライスの歴史や文化、さらに同じ長崎名物であるちゃんぽんや皿うどんとの関係をひもときながら、「なぜ長崎でこの料理が生まれ、根づいたのか」というテーマに迫ります。

読み終えるころには、長崎の食文化が少し身近に感じられるかもしれません。

長崎で生まれた「トルコライス」のナゾ

そもそもトルコライスってどんな料理?

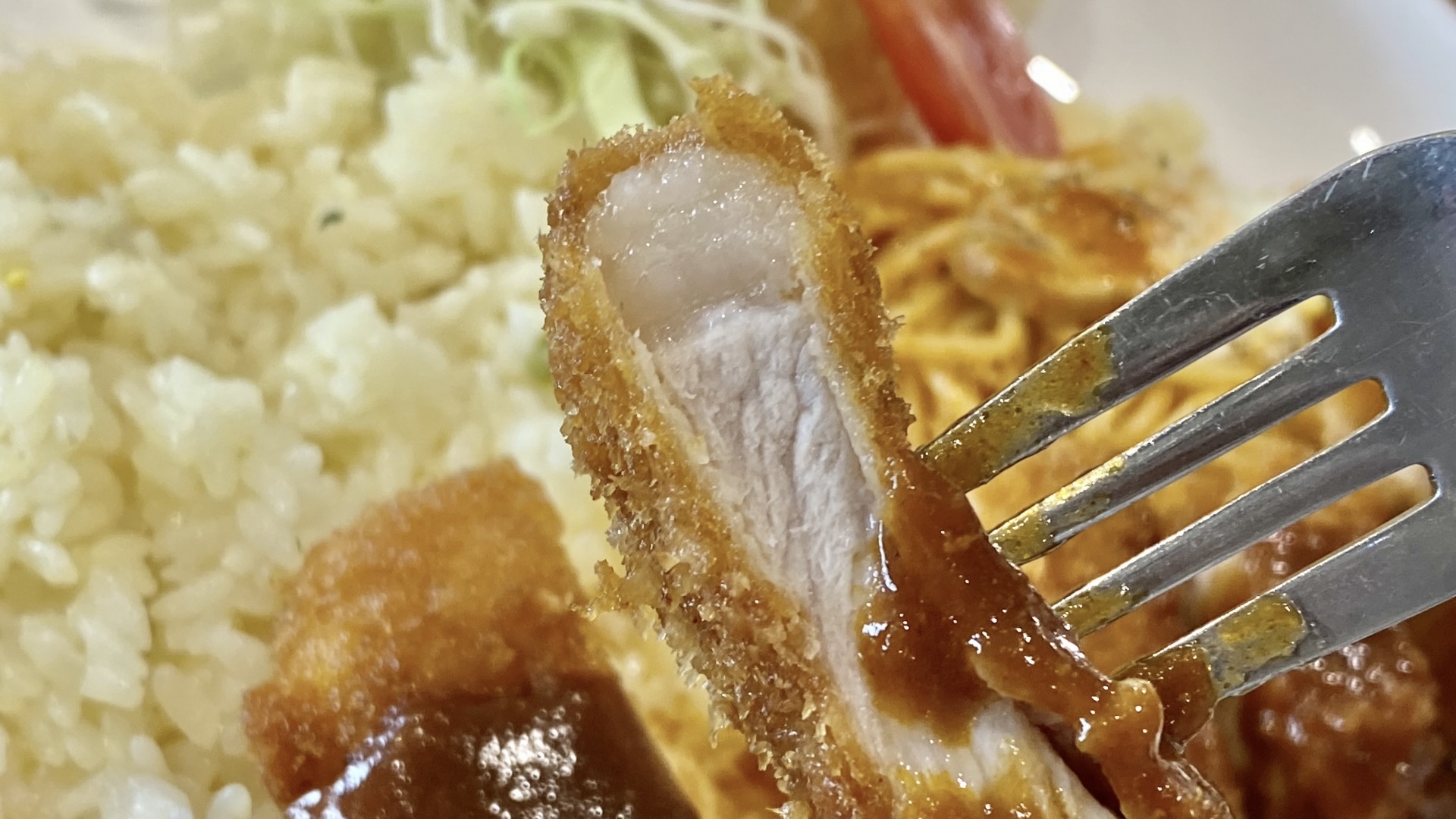

トルコライスはカツレツ・ピラフ・ナポリタンの3つをひと皿に盛った、ボリューム満点の洋食プレートです。いわば「大人のお子様ランチ」のような存在。

ただし決まったレシピはなく、お店によってはピラフの代わりにチャーハンを使ったり、上からカレーをかけたりと、内容はけっこう自由です。

名前に「トルコ」と付いていますが、実際にはトルコとは無関係。ナポリタンが「ナポリと無関係」なのと同じく、語感のイメージで名づけられたようです。

そんなユルさもあって、ちょっと不思議で、でもどこか憎めないメニュー。

トルコライスは新潟の「イタリアン(焼きそばにミートソースをかけた料理)」のように、静かに愛される「ゆる名物」として受け継がれています。

発祥がはっきりしないのはなぜ?

トルコライスのルーツは意外なほど不明瞭です。どの店が初めて出したのか、いつから提供されていたのかといった記録は残っていません。

その理由のひとつは、トルコライスが特別な技法や材料を必要とせず、もともと存在していた洋食を「ワンプレートにしただけのメニュー」だったことにあります。

つまり「考案された」ものではなく、気づいたら存在していたという感覚に近いもの。

さらに当時の喫茶店文化ではまかないからメニューが広がることも珍しくなく、店主が「トルコライス」と呼んで出したものが評判となり、他の店でも似たようなスタイルで提供されるようになったとも考えられています。

そんな背景が、「トルコライスの発祥店」を曖昧にしてしまったのかもしれません。

地元でも扱いが微妙な名物ポジション

長崎といえば、ちゃんぽんやカステラといった「王道の名物」がまず思い浮かびます。その中でトルコライスは、少し扱いが異なる存在。

長崎全体で前面に押し出しているというより、昔ながらの喫茶店や洋食屋で静かに続いている印象です。

「トルコライス食べよう!」と思ってメニューを見ても、そこにあるのはカツ・ピラフ・ナポリタンがドーンと盛られたガッツリメシ。

そんな見た目に食欲をそそられる反面、「ちょっと重そう」と感じる人も少なくありません。味の想像がつきやすいぶん、初めての人には「少し警戒されてしまう」かもしれない。

そんな空気感を地元の人も理解しているからこそ、名物として押し切るには少し距離を取ってしまう、そんな立ち位置にあるように感じます。

ちゃんぽんと皿うどんの確かなルーツ

発祥物語が残る「ちゃんぽん」の誕生

長崎ちゃんぽんは、発祥の物語がしっかり語り継がれている数少ないご当地料理のひとつです。

明治時代、長崎の中華料理店「四海樓」で初代店主が考案したとされ、中国からの留学生に向けて、安くて栄養のある食事を提供する目的で生まれたと伝えられています。

豚骨と鶏ガラをベースにした白濁スープに中華麺とたっぷりの野菜、魚介を炒めて合わせるという調理法は、当時としては新鮮なスタイル。もともとはまかないから広がったとも言われています。

名前の由来は「混ぜる」「入り交じる」を意味する「攙和(チャンホワ)」という中国語で、それがなまって「ちゃんぽん」になったという説が有力です。

こうした背景があるからこそ、ちゃんぽんは今も長崎の味として大切にされ続けています。

そこから広がった「皿うどん」の定着

皿うどんは、ちゃんぽんから派生した料理とされています。もともとは「スープのないちゃんぽん」として考えられたとも言われており、具材はほぼ同じでも、とろみのある「あん」をかけて仕上げるのが特徴です。

現在は細い揚げ麺に具をのせるスタイルが主流ですが、実は太い蒸し麺を使った皿うどんも長崎では定番。ちゃんぽんの麺をそのまま焼いたような太麺タイプで、昔ながらの食堂では今もよく見かけます。

こうした多様なスタイルが共存しているところに、長崎の食文化らしい柔らかさが感じられます。ちゃんぽんの人気とともに皿うどんも定着し、やがて観光客向けの定番として広まりました。

今では全国チェーンの中華料理店などでも提供されるようになり、じわじわと存在感を広げています。

似ているようで違う全国の麺料理

ちゃんぽんや皿うどんに似た料理は、実は全国各地に存在しています。たとえば関東の「タンメン」は、野菜たっぷりの塩味スープに中華麺を合わせた定番。

調理では具材を炒めてからスープで煮込むのが主流で、麺もちゃんぽんより細めです。また皿うどんに近い料理として「かた焼きそば」があり、こちらも揚げ麺に「あん」をかける点では共通しています。

ただし麺の種類や「あん」の濃度、味つけは地域や店によってかなり違いが見られます。見た目は似ていても育ってきた食文化の背景はそれぞれ異なり、細かな部分に個性が現れているのが面白いところ。

地域ごとの好みや歴史が皿の上に自然と反映されているという点で、ちゃんぽんや皿うどんもまた、長崎らしさを象徴する存在になっているのかもしれません。

長崎の食文化に見える「小麦」の力

港町だから育った小麦メインの文化

長崎の名物といえば「ちゃんぽんや皿うどん」といった麺類、そしてカステラのような洋菓子。どれも小麦粉が主役の料理ばかりです。

実際に街を歩いていると、ここは「小麦粉文化の街だな」と感じる場面がたくさんあります。長崎は江戸時代から海外との玄関口として栄えてきた港町。

これは食の分野にも大きな影響を与えてきたはずです。外国人は米よりパンや麺を主食とする人が多く、そうした暮らしに合わせるように小麦料理が自然と広まっていったのかもしれません。

さらに異国情緒のある町並みの中では、日本人ですら白米よりも小麦のほうが気分的にしっくりくることも。実際、パンでは少し物足りないけど「ちゃんぽんならちょうどいい」。

そんな感覚が、長崎の定番として根づいたように感じられます。

異国文化が混ざり合って生まれた「ごはんの形」

長崎には古くから中国人やオランダ人が暮らし、異国文化が自然と溶け込んでいました。

彼らはパンや麺を主食とする人が多く、白米をそのまま食べる日本式のスタイルにはあまり親しみがなかったのかもしれません。それでも日本で生活する以上、米を食べる機会はあったはず。

ただそのとき、梅干しや焼き魚といった日本的な食べ方ではなく、チャーハンやピラフのように味つけした形で取り入れていた可能性があります。

実際、長崎には本格中華の店が多数あります。長崎では、他地域の人たちが街中華でそれを知るよりもずっと前から「チャーハンの魅力」に気付いていた可能性があります。

異国文化と交わる中で「ごはんも味つけする」という工夫を習得し、それが長崎の食卓に根づいていったのかもしれません。

そんな食卓から誕生したトルコライス

トルコライスに使われるカツレツ、ナポリタン、ピラフは、全国でも知られる定番の洋食です。

ただそれらの料理をワンプレートで組み合わせたスタイルが自然と受け入れられた背景には、長崎の食文化が深く関わっていそうです。

長崎では小麦料理が早くから身近にあり、白米もチャーハンやピラフのように味つけして食べる工夫が根づいていました。

つまり「小麦料理(カツレツ・ナポリタン)」にも「味つけごはん(ピラフ)」にも、地元の人たちはもともと親しみがあったということ。さらに長崎は、異国と日本をつなぐ港町として栄えてきた場所。

文化の中間地点という土地柄の中で、「異国(小麦)と日本(米)がワンプレート」的な料理こそが、長崎の人たちにとっては自然に馴染んだのかもしれません。

最後に:トルコライスという名前の由来

トルコライスという名前の由来は、実ははっきりしていません。

なお、長崎の友人からは「ナポリタンはイタリア、カツは日本、カレーをかける店もあるからインド。そんな3ヶ国の真ん中がトルコだからトルコライスなんだよ!」という話を聞いたことがあります。

また、ピラフの語源がトルコや中東の「ピラウ(pilav)」にあるから、そこからトルコライスという名前になったのでは?なんて説もあるそうです。

とはいえ、どの説もはっきりした証拠があるわけではなく、あくまで噂のひとつ。

まあ小難しいことは抜きにして、「トルコライス」を食べた後は「トルコアイス」でも楽しんで、親指をGood!ってしてこう言いましょう。「トルコナイス!」

コメント