「九州のクマって、いつ絶滅したの?」と気になった人に向けた記事です。今はもういないって報道されてるけど、具体的にいつまでいたのか、なぜいなくなったのは意外と知られていません。

昔は本当にいたのか、最後に姿を見せたのはいつだったのか、また九州で絶滅してしまった理由は何なのか。そのあたりをできるだけシンプルに、でもしっかり掘り下げていきます。

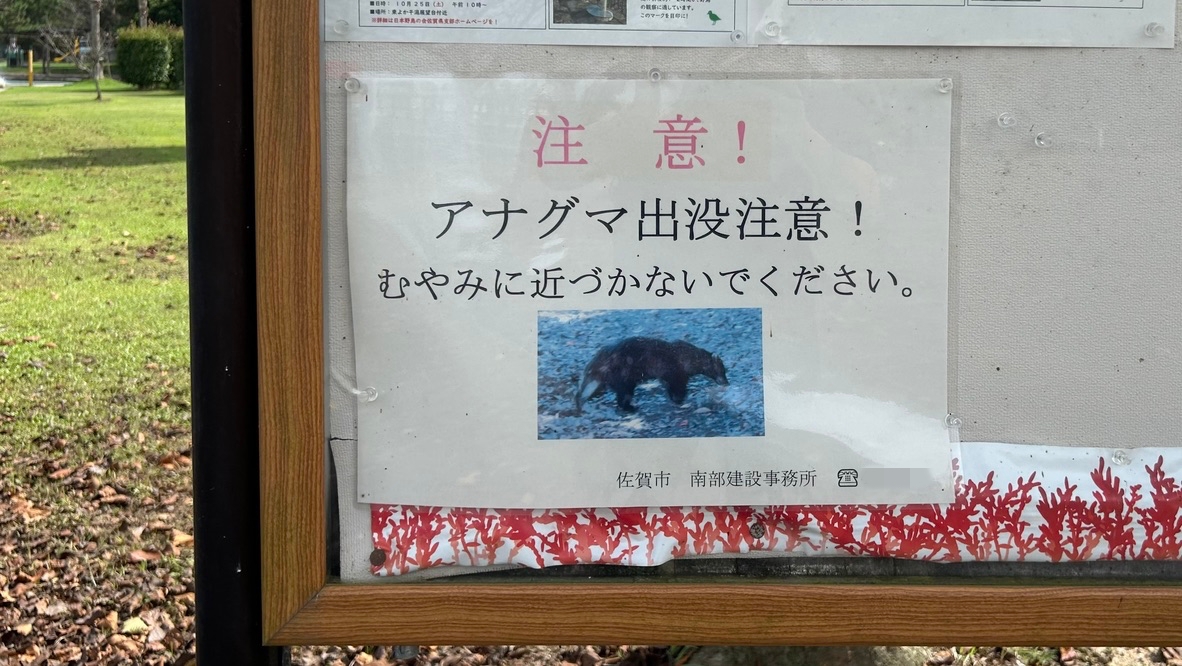

そしてさらに、最近佐賀で見かけた「○○グマ出没注意!」という気になる張り紙の謎にも触れています。

読み終わるころには、素朴な疑問がちゃんとつながって、地理や生き物の見え方もちょっと変わってくるかもしれません。

九州のクマがいつ絶滅してしまったのか?

九州では、かつて大分県や宮崎県の山間部にツキノワグマが生息していたとされ、個体の捕獲や目撃の記録も残されています。

ただその姿が確認されたのは20世紀の前半が最後で、1930年代を境に、足跡や痕跡といった生息の証拠も見られなくなってしまいました。

そのため明確に「この年が最後」という確定記録はないものの、1940年代頃、「九州では絶滅してしまった」と考えられています。

一部では「戦後にもいた」という話もあるようですが、信頼性のある証拠は確認されておらず、環境省も「九州産ツキノワグマは絶滅」としています。

実際、現在の九州には野生のクマは生息しておらず、「かつていた」という記憶や文献だけが、その存在を伝える手がかりとなっています。

なぜ九州のクマは絶滅してしまったのか?

かつて九州にはツキノワグマが生息していましたが、人の生活圏が広がるにつれて森林が切り開かれ、山と山のつながりが失われていきました。

さらに、古くからクマは毛皮や胆嚢を目的とした狩猟の対象となっており、過度な捕獲が個体数の減少を早める要因になりました。加えて九州は他の地域に比べて標高の高い山が少なく、気候も温暖。

寒冷な環境を好むツキノワグマにとっては、生息に適さなかった可能性があります。こんな条件が重なり、クマは徐々に姿を消していきました。

そして最終的には、九州でクマの居場所そのものが失われていったと考えられます。

また本州とは海で隔てられていたため、「増員」ならぬ「増クマ」も叶わなかったという事情もありますが、それについては次のセクションで触れていきます。

海が原因なら四国と「あの県」も同じでは?

「本州と海で隔てられているから増クマできなかった」という話がありますが、実は同じような条件の地域は他にもあります。たとえば四国でも、ツキノワグマが確認されたのは1986年が最後です。

そして意外に感じるかもしれませんが、本州と地続きに見える千葉県にもクマの生息記録はありません。

というのも、千葉県は利根川・江戸川・東京湾・太平洋に四方を囲まれていて、実質的に「島」です。

野生のクマが千葉県へ上陸しようとしたら、交通量の多い橋を渡るか、東京湾アクアラインか、もしくは船や飛行機を使うしかありません。

もちろんどれも、野生のクマには現実的ではありません。九州・四国・千葉、それぞれ事情は違っても、海や川が「生態系の壁」になり、クマの定着を妨げてきたと考えられます。

千葉県が予想以上に「島」だった話

千葉県は利根川・江戸川・東京湾・太平洋に四方を囲まれていているので、実質的に「島」。これは江戸時代に利根川の流れを幕府が変えてしまったことなどがきっかけです。

でもその千葉県、実は江戸時代にはその幕府によってもっと小さな島に輪切りにされていたことをご存知ですか?

利根川から印旛沼を通って花見川へ抜けるルート、実はここも「野生のクマ防御ライン」として機能しちゃってる千葉県の水辺です。気になる方は、ぜひご覧ください。

でも佐賀では「クマ出没注意」という張り紙

九州にはもうクマはいないはずなのに…、佐賀市の干潟よか公園では「アナグマ出没注意!」と書かれた張り紙を見かけました。

貼り紙には佐賀市の名前があり、黒く写った「クマらしき?」生き物の写真も掲載されています。ここは干潟や干拓地に囲まれた海沿いの静かな公園内。

しかも子どもが遊ぶ遊具エリアだったため、少し驚かされます。ちなみにこの「アナグマ」、名前に「クマ」がついていますがイタチ科の動物で、カワウソやラッコの仲間です。

夜行性で雑食性、ミミズや果実などを食べ、巣穴で生活します。普段はおとなしいのですが、子育て中は気が立つこともあり、噛みつく可能性もあるため注意が必要です。

ツキノワグマほどの危険性はないものの、市は念のため注意喚起を行っているようです。

まとめ:熊本でも常に視界に「クマ」がいる

佐賀の「クマ騒動?」はカワウソみたいなものだったので一安心。さて、九州で熊といえば…、やはり「熊本」にも触れておかないといけません。

ちなみに「熊本」という地名ですが、もともとは「隈本」といったそうで、これを加藤清正(初代藩主)が「熊の方が強そう!」とかいう理由で「熊」の字に変えてしまったのが始まりなんだとか。

そしてあの有名なご当地キャラ「くまモン」ですが、看板、ポスター、案内板、商品のロゴ ─ とにかく熊本の街では視界のどこかに必ず奴がいる。

まるで「くまモンに観光案内されている」かのようです。でも残念ながら、今の九州にツキノワグマの気配はもうありません。

佐賀のアナグマは注意喚起され、熊本のくまモンは観光客を呼んでいる。

クマっていったい、なんなんでしょうね。

コメント