「牛丼太郎ってもう閉店したんじゃなかったっけ?」「あのまずいって噂、本当だったの?」そんな疑問を抱くあなたに向けて、現存する唯一の店舗・茗荷谷の丼太郎で実際に朝定食を食べてきました。

牛丼太郎と聞いて懐かしさを感じる人も、ネットの評判が気になっていた人も、この食レポを読めば今の味や雰囲気、閉店の真相までしっかり整理できます。

実際の体験を通して、「まずい」という印象がどこから来たのか、その実態を確かめるきっかけにもなるはずです。

読み終える頃には、今の丼太郎がどんな店で、どんな食事が味わえるのか、自分の目で確かめたくなるかもしれません。

丼太郎茗荷谷店とは

牛丼太郎から続く唯一の店舗

今や「幻の牛丼屋」とも呼ばれる牛丼太郎。かつては都内を中心に店舗を展開していましたが、2012年頃に経営母体が姿を消し、多くの店舗が閉店してしまいました。

そんな中で現在も唯一営業を続けているのが、茗荷谷の「丼太郎」です。名前こそ変わったものの、味やスタイルは当時のまま。看板の「牛」を隠しただけで、場所も味も大きくは変わっていません。

お店は茗荷谷駅から徒歩数分、春日通り沿いにあり、周辺には松屋やなか卯といった大手チェーンも並んでいます。

その中で、淡いピンク色の看板を掲げたこの一軒だけが、昔ながらの雰囲気を保ち続けています。店先には学生や地元の方の姿も見られ、派手さはないものの、静かに存在感を放つお店です。

牛丼太郎の「最後の店舗」として、今もひっそりと歴史をつないでいます。

まずいと噂される味の特徴

丼太郎について検索すると、一部で見かけるのが「まずい」という声。実際に口にしてみると、その評価の背景が少しわかってきます。

ここの牛丼は、甘めのタレで柔らかく煮込まれた「いわゆる大手チェーンの牛丼」とはまったく違う方向性。醤油の辛さがしっかりと立っていて、肉は噛みごたえのある食感。

脂っこさも控えめで、どこか素朴な味わいです。例えるなら、大手チェーンの牛丼がコカ・コーラだとしたら、丼太郎はペプシのような存在。

王道の味を期待して食べるとギャップがあるぶん、「思ってたのと違う」と感じる人もいるかもしれません。ただこの個性を魅力に感じて、昔から通い続けている常連さんも少なくないようです。

今の牛丼にはない、懐かしい方向性がここではしっかりと残されています。

最初に感じた醤油辛さと噛み応え

かつて丼太郎の看板メニューといえば「とくとくセット」でした。

ライス大盛りに肉2倍、玉子・サラダ・味噌汁まで付いて550円というボリューム満点の内容で、お財布は寂しいけど腹ペコな学生の心強い味方として人気を集めていたとか。

ネット上には2020年頃までは提供されていた記録もありますが、現在は券売機にもその表示はなく、ひっそり姿を消してしまったようです。

現在のメニューは牛皿定食や朝定食、カレーなど、どれもシンプルで分かりやすいものばかり。数は少ないながら必要な品はきちんと揃っています。

平日は朝7時から営業していますが、土日祝は10時開店と少し遅めで、夜の閉店も早め。派手さはないものの、学生や地元の暮らしに寄り添った営業スタイルが続いているようです。

丼太郎の朝牛皿定食を実食レビュー

最初に感じた醤油辛さと噛み応え

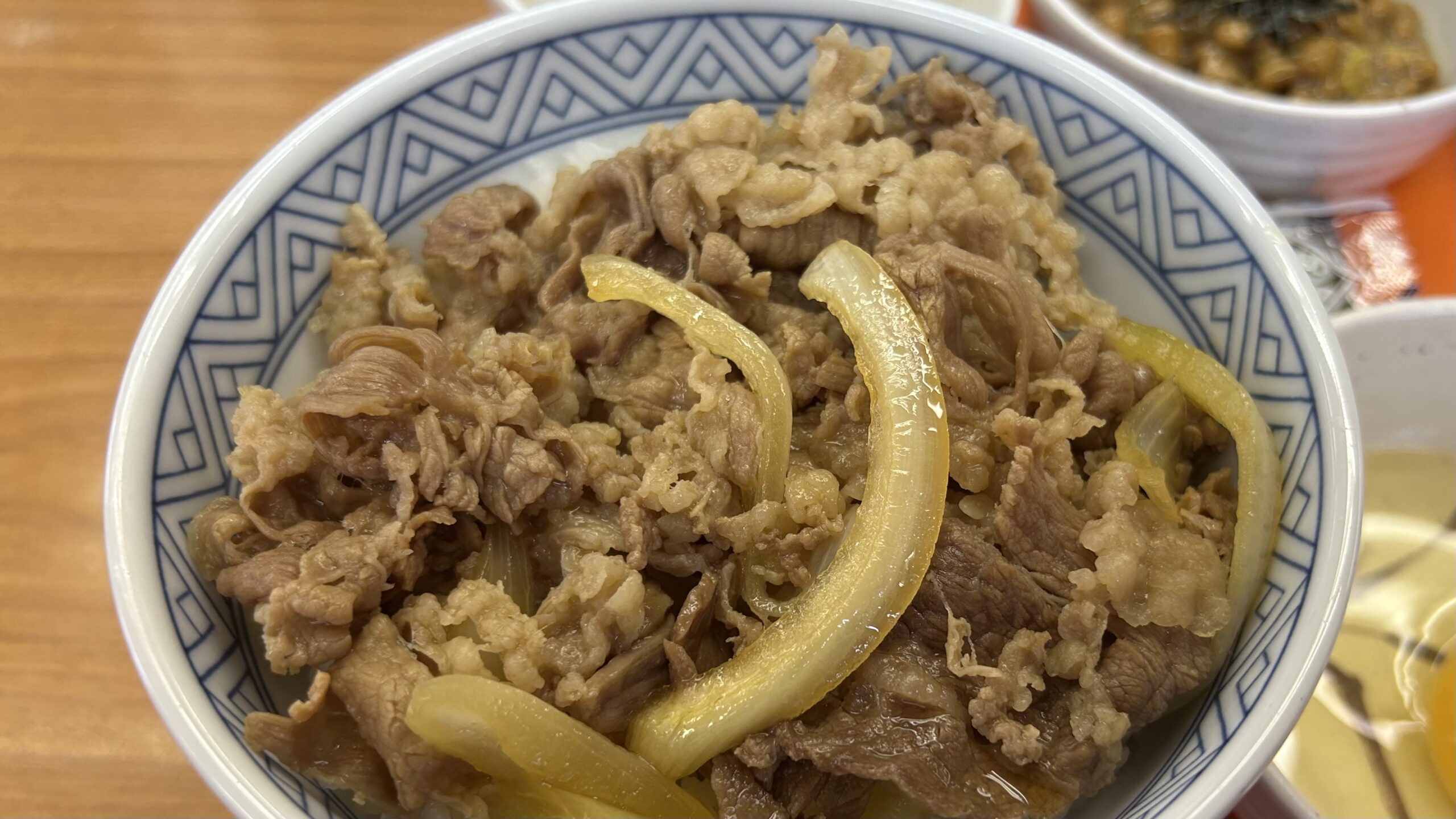

今回選んだのは「朝牛皿定食」。納豆をオプションで追加し、まずは牛皿をご飯にのせて丼スタイルでいただいてみました。ひと口目に感じたのは、想像以上にしっかりと立った醤油の風味。

甘さは控えめで、カドのある醤油の塩気と、ビーフらしい香りがふわっと鼻を抜けていきます。香ばしさの中に、どこかツンとくるようなシャープさもあり、全体としては少し硬派な味わいです。

お肉はほろっと崩れるような柔らかさではなく、噛み応えのあるしっかりめの食感。大手チェーンの牛丼を思い浮かべていると、ちょっとした意外性を感じるかもしれません。

それでも、ご飯との相性は悪くなく、醤油のキレと肉の歯ざわりがちょうどよく噛み合います。脂っこさも控えめで、朝でも重たくならず、すっと食べやすい仕上がりでした。

納豆を加えて広がる新しい味わい

丼太郎は牛丼屋なのに、名物といえばなぜか「納豆丼」。SNSや口コミでも「丼太郎といえば納豆」と語られることが多く、牛丼以上にこの納豆を目当てに来店する常連もいるようです。

納豆自体はごく一般的なものですが、あらかじめタレがかかった状態で小鉢に盛られ、しかも上にはきざみ海苔が添えられ、見た目にも特別感のある仕立てになっているのが特徴です。

この日はご飯の上に納豆と牛皿をハーフ&ハーフで乗せて、納豆と牛を「丼STYLE」で楽しんでみました。

まずは納豆から。タレの塩気と豆の香ばしさがほどよくなじみ、朝でもすっと食べやすい味わいです。そこに牛を混ぜると、醤油のコクが加わってまた違った印象に。

シンプルながらも「ここでしか食べられない納豆丼」という存在感が残りました。

味噌汁と卵と海苔で仕上げる丼

朝牛皿定食には、味噌汁・卵・焼き海苔・お新香がセットになっています。どれもシンプルながら、ひとつずつがしっかり役割を果たしているのが印象的。この日の味噌汁は、わかめとねぎ入り。

とくにねぎのシャキシャキした歯ざわりが心地よく、出汁の香りもしっかり立っていて、朝の一杯として申し分ない仕上がりでした。

卵はそのまま割って、とろっと溶いてから牛皿と納豆をのせたご飯にかけてみます。黄身のまろやかさが加わることで、全体がやさしくまとまり、口当たりがぐっとなめらかに変化しました。

仕上げに焼き海苔をのせたり、くるっと巻いて食べたりすると、香ばしさと歯ざわりがアクセントに。

派手さはないけれど、どれも地に足のついた味わいで、静かに力のわいてくるような朝ごはんになりました。

最後に 学生の腹を満たし続ける丼太郎

丼太郎があるのは、いくつもの学校に囲まれた茗荷谷の街。朝早くから店を開け、おなかを空かせた学生や地元の人たちを静かに迎え入れてくれます。

時代が変わり牛丼チェーンが便利になっても、ここにはあえて変わらない魅力が残っていました。甘さ控えめの牛皿、昔ながらの納豆丼、シンプルだけど整った朝定食。

そのどれもが「必要なものがちゃんとある」という安心感につながっているように感じます。豪華ではないけれど、毎日の食事として自然に選びたくなる。

そんな「ちょうどいい距離感」が丼太郎の魅力なのかもしれません。

茗荷谷の駅前で、今も変わらず淡いピンク色の看板を掲げるこの店は、これからも学生たちの朝を静かに、でも確かに支え続けていくのだと思います。

茗荷谷駅の歴史と名前の由来はこちら

丼太郎が根付く茗荷谷は、かつて谷地形と茗荷畑が広がっていた土地でした。駅名の背景や坂の街としての姿など、普段何気なく通る風景に隠れた歴史をまとめています。

街のルーツを知ると、丼太郎がなぜこの地で続いてきたのかも少し見えてきます。

コメント