パチンコ店といえば軍艦マーチ ― そう聞いて「たしかにそんなイメージがある」と思った方も多いのではないでしょうか。

実際に耳にしたことがなくても、どこかで刷り込まれているような不思議な存在感があります。ではなぜ、あの勇ましい行進曲がパチンコ店で流れていたのでしょうか?

この記事では軍艦マーチが持つ歴史や歌詞の意味に触れつつ、ホールで使われるようになった理由、そしてなぜ姿を消したのかまでを丁寧に解説します。

読み終えるころには単なるBGMとしてではなく、人の心を動かす力を持った音楽としての軍艦マーチが見えてくるはずです。

パチンコ店で軍艦マーチが流れた理由

縁起担ぎと景気づけの象徴だった背景

かつてのパチンコ店では、店内で軍艦マーチを高らかに流すことが定番でした。これは単なるBGMではなく、店内の雰囲気を一気に盛り上げるための演出でもあります。

軍艦マーチには「勝利」や「強さ」といったイメージがあり、運を味方につけたいという気持ちを持つ遊技客にとって、非常に縁起の良い音楽とされていました。

特に開店前に行列を作って待っている常連客たちは、この曲が流れ始めると一気にテンションが上がり、気合いが入ったという話も珍しくありません。

店側としても「にぎわい感や勢い」を演出するためにはうってつけの選曲であり、「今日は勝てそう」という期待感を自然に作り出す役割を果たしていました。

軍艦マーチは、まさに勝負の始まりを告げる「音の号砲」のような存在でした。

行進曲のリズムが客を熱くさせた効果

軍艦マーチが持つ独特なテンポとリズムは、パチンコ店という空間において非常に高い効果を発揮していました。

曲の拍子はまさに行進曲らしく、一定のリズムで進むことで聞く人の心拍数や集中力を自然と引き上げていきます。

パチンコは遊技であると同時に「勝負事」でもあり、こうした高揚感を刺激する音楽は、気持ちを盛り上げたい客にとってぴったりのBGMでした。

軍艦マーチが流れてくると、まるで戦場に向かう兵士のような気分になり、「今日は勝負に出るぞ」といった気持ちがぐっと高まったという声もあります。

特にベテランの常連客ほど、あの曲が流れないと一日が始まらないと感じていたとも言われています。軍艦マーチの音には、人の気持ちを前向きにさせる不思議な力がありました。

昭和から平成に広がったホール文化

軍艦マーチがパチンコ店の象徴として定着したのは、昭和から平成初期にかけての時代。

特に昭和の終わり頃には、全国のホールで開店時やイベント開催時にこの曲が使われるのが当たり前の光景となっていました。

軍艦マーチはパチンコファンにとって「勝負の音」として深く浸透し、ホールに入った瞬間にあの旋律が流れているだけで「今日は何か起きるかもしれない」と感じさせるほどの存在感を放っていました。

当時のパチンコは今よりもずっと熱気があり、また地域密着型の店舗も多かったため、BGMの演出ひとつでお客さんの期待や気分をコントロールすることができました。

軍艦マーチはその中心にあり、昭和のパチンコ文化を語るうえで欠かすことのできない一曲として、多くの人の記憶に刻まれています。

軍艦マーチの正体と歌詞の意味

明治に生まれた海軍の公式行進曲

軍艦マーチの正式名称は「軍艦行進曲」といいます。この曲は1897年(明治30年)に誕生し、作曲は当時の海軍軍楽隊長だった瀬戸口藤吉によるものです。

日本海軍の象徴的な楽曲として公式に採用され、軍艦「三笠」の進水に合わせて演奏されたことで一躍有名になりました。曲は4分の2拍子で、整ったテンポと力強い旋律が特徴です。

行進曲というだけあって士気を高める効果も高く、海軍内では式典や演習の際によく使われていました。

戦争を象徴するような曲でありながらも旋律そのものが明るく親しみやすいため、戦後になっても演奏され続け、やがてパチンコ店などの大衆空間にも広がっていきます。

軍艦マーチは、まさに日本が近代国家へと進む中で生まれた、象徴的な軍楽でした。

軍艦マーチ歌詞全文とその解釈

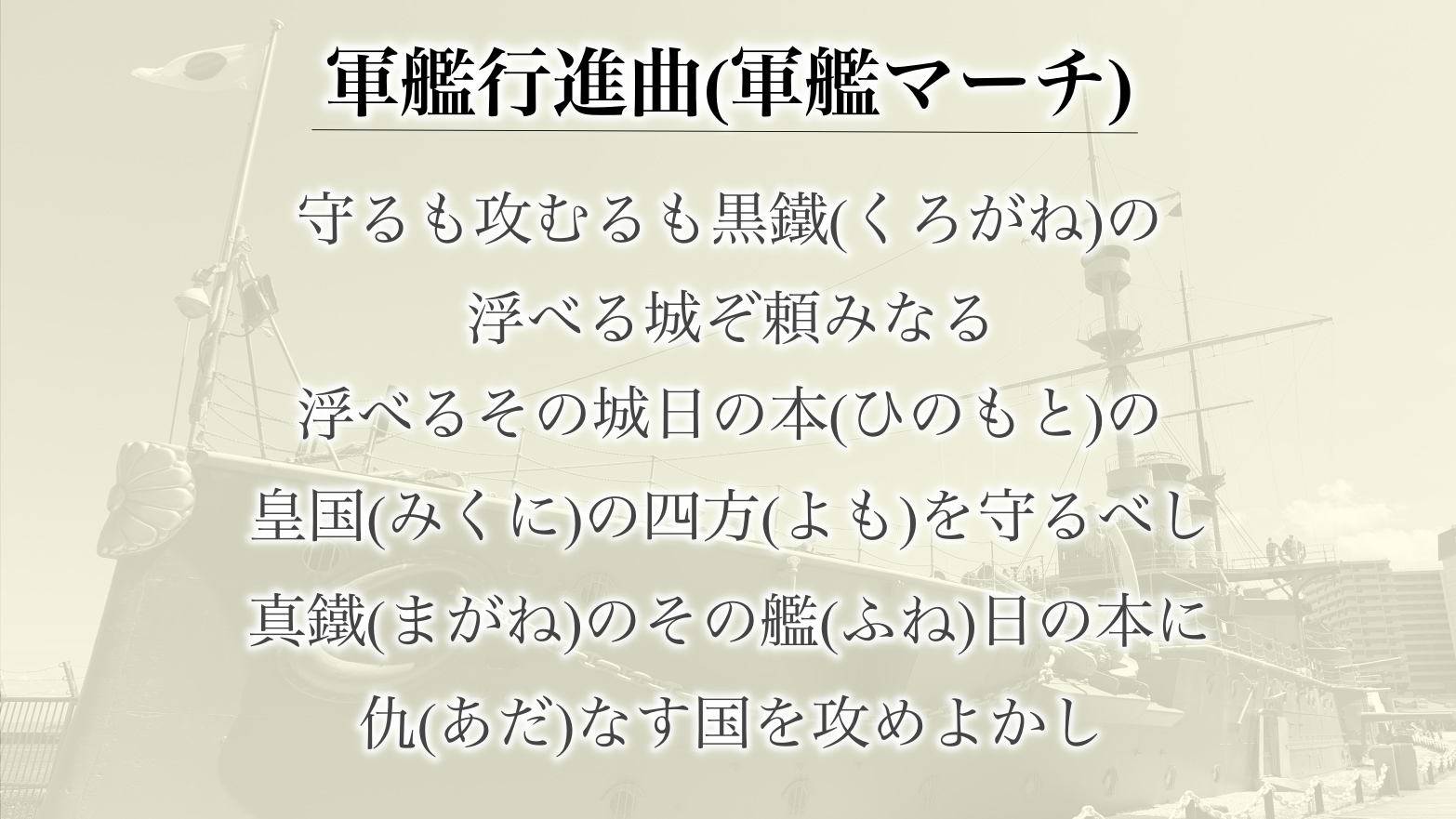

軍艦マーチには、実は歌詞も存在しています。内容は「軍艦は日本の四方を守る浮かぶ城である」という比喩を使い、海軍の誇りや国防への決意を表現したものです。

たとえば冒頭の「守るも攻むるも黒鐡の 浮かべる城ぞ頼みなる」という一節では、軍艦が攻守どちらにも欠かせない国の守りの要であることが力強く語られています。

歌詞全体を通して、「海の守りを担う日本の軍人たちの使命感」や「国を背負う覚悟」といったメッセージが込められています。

戦後は歌詞が表に出る機会はほとんどなくなり、メロディだけが広く親しまれてきましたが、歌詞を読むことでこの曲が持つ背景や意味がより鮮明になります。

軍艦マーチは単なる行進曲ではなく、日本の時代背景を色濃く映した象徴的な軍歌でもあります。

軍人や子どもたちがどう受け止めたか

軍艦マーチは海軍の公式行進曲として生まれましたが、当時の人々の間では軍人だけでなく子どもたちや一般市民にも広く親しまれていました。

特に戦前の時代では学校や地域の式典、ラジオ放送などでもこの曲が演奏されており、「勇ましい音楽」として自然と人々の耳に馴染んでいました。

軍人たちにとっては任務や演習の場で士気を高める手段であり、同時に国への忠誠心を再確認させるような存在だったと言えます。

一方で子どもたちにとっては行進ごっこや遊びの中で使われるなど、より身近で遊び心のあるイメージを持たれていました。

今で言う「テーマソング」のように、それぞれの立場や世代ごとに異なる受け止め方をされていたことが、この曲の多面的な魅力を物語っています。

軍艦マーチが禁止され消えた理由

過度な期待感をあおると指導された背景

2000年代に入る頃から、パチンコ業界に対して「過剰な演出が客の期待感をあおっている」として、外部からの指導が強まっていきました。

なかでも問題視されたのが、軍艦マーチのような高揚感の強いBGMです。

この曲が流れるだけで「今日は勝てそうだ」「当たりそうな気がする」といった心理が働きやすくなり、それが結果として冷静な遊技を妨げるのではないかと指摘されるようになります。

特定の演出によって客の感情が大きく動かされることはギャンブル性を助長するとして、社会的にも批判の対象となりました。

こうした指導は、より健全な遊技環境を整備しようとする流れの中で発生したものであり、業界全体にとって無視できない影響力を持つものでした。

2000年代以降に姿を消した経緯

軍艦マーチが実際にパチンコ店から姿を消していったのは、こうした指導を受けた業界団体が、演出全体に対して自主的な規制を行うようになってからです。

派手なBGMや過剰な演出は客の冷静な判断を妨げるとの意見が強まり、業界としても「クリーンなイメージ」への転換が求められていました。

その中で軍艦マーチのような昭和的で力強い演出は徐々に敬遠されるようになり、開店時やイベントで流れることが少なくなっていきます。

とくに新規店舗では明るく落ち着いた音楽を取り入れるケースが増え、やがて既存店舗でも同様の傾向が広がりました。こうしてかつての定番だった軍艦マーチは、自然とホールから姿を消していきます。

今ではその音を知らない世代の方が多くなっているかもしれません。

軍艦マーチはパチンコ黄金期の象徴だった

軍艦マーチがパチンコ店で流れていた時代は、まさにパチンコ業界が最も勢いのあった頃と重なります。

音楽が鳴り響けば店の外に並んでいた客たちが一斉に入場し、にぎわいと興奮がホールに満ちていく ― そんな光景が当たり前でした。

今では演出の幅が広がって店内の雰囲気も落ち着いたものに変わりましたが、軍艦マーチにはその空気を一瞬で変えてしまうほどの力があります。

規制によって流されなくなったことには一定の意義があるとはいえ、あの旋律が持っていた高揚感や一体感は、他のどんな音楽でも簡単には再現できません。

軍艦マーチは時代や場所を越えて、人の気持ちを奮い立たせる力を持っていた稀有な音楽です。その力強さこそが、多くの人の記憶に深く刻まれている理由かもしれません。

まとめ

軍艦マーチは、今ではすっかりパチンコ店から姿を消しましたが、その響きには今も心を動かされる何かがあります。

勝負の始まりを告げるような高揚感、店内の空気を一変させる迫力、そしてそれを聴いていた人々の熱気や期待感 ― どれも単なる音楽以上の意味を持っていました。

もちろん、時代の流れとともに演出のあり方が変わっていくのは自然なことです。ただそれでもあの曲が流れていた時代には、確かに特別な空気があったと感じる人も多いはず。

軍艦マーチは決してパチンコだけのための曲ではなく、人の気持ちを前に向かせる強さを持った一曲だったのだと思います。

コメント