福岡空港が「博多駅から近すぎない?」と感じたことがある人へ。この記事はそんな違和感を抱いた人に向けて、なぜこの空港だけが街のど真ん中にあるのか?という素朴な疑問を解き明かします。

問題の核心は、地形・歴史・軍事という3つの要素が複雑に絡み合っていること。

記事を読むことで、福岡空港が「偶然そこにある」のではなく、「そうなるべくして選ばれた」場所である理由が見えてきます。

読み終えたとき、あなたの中で「便利すぎる空港」という印象が「日本でもっとも理にかなった空港」に変わるはずです。

博多のすぐそばにある:近すぎる福岡空港

日本でも珍しい「歩いていける駅チカ空港」

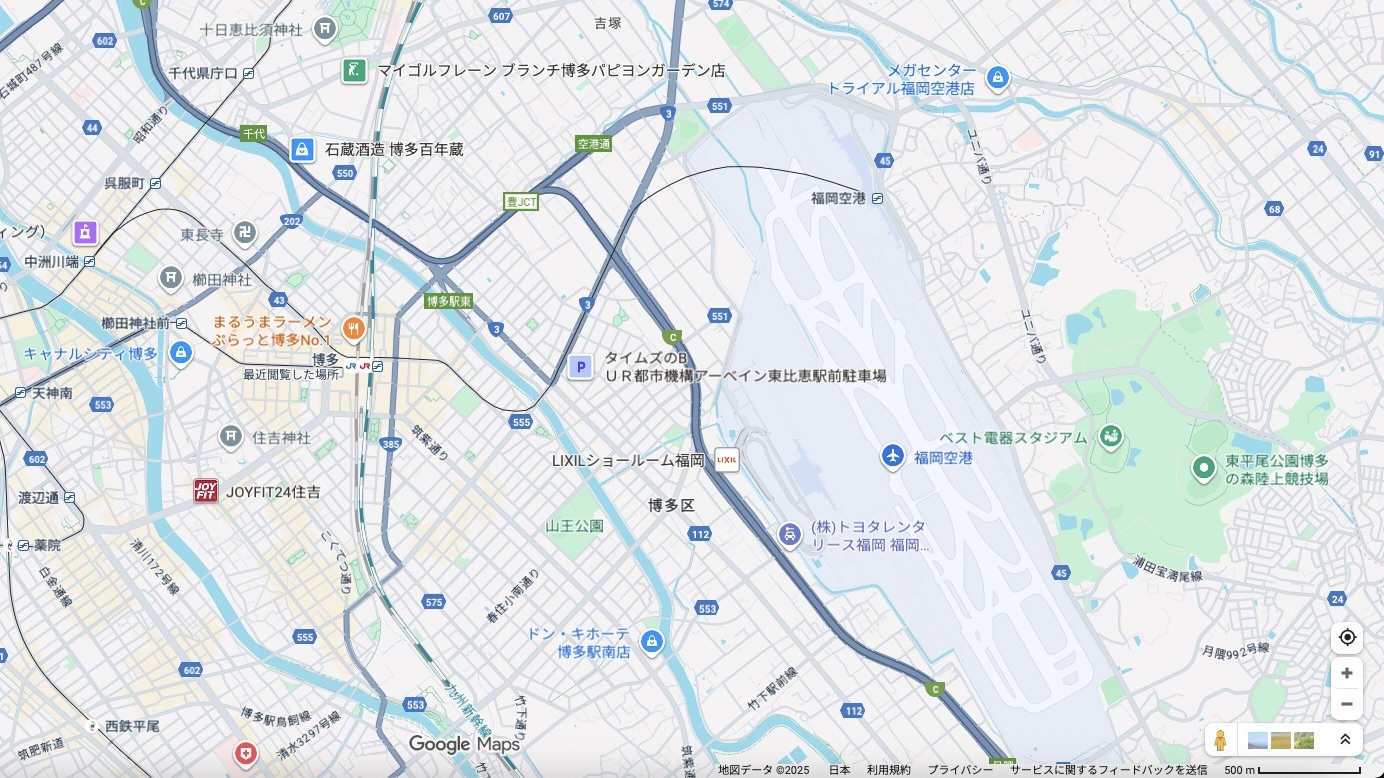

福岡空港は、博多駅から地下鉄でわずか5分。主要駅からこれほど近い空港は、日本でもめったに見かけません。博多駅からの直線距離は約2.3kmなので、東京駅で言うと「月島に空港がある」ような感覚。

初めて来た人は「街のど真ん中に空港があるの!?」と驚き、SNSでも「離着陸が怖すぎる」と話題になるほどです。

福岡のような「駅チカ空港」は、かつて伊丹や名古屋にもありましたが、騒音や安全面の理由で新たに郊外や海上に新空港が建設され、便の多くがそちらに移りました。

同じ福岡県の北九州では、陸上の駅チカ旧空港が廃止され、海上に新空港がつくられたほど。それでも福岡空港だけは動かせません。

便利すぎたこと。そして地形の制約。それが、福岡空港が博多駅から近い理由です。

軍の飛行場から始まった「九州の玄関口」

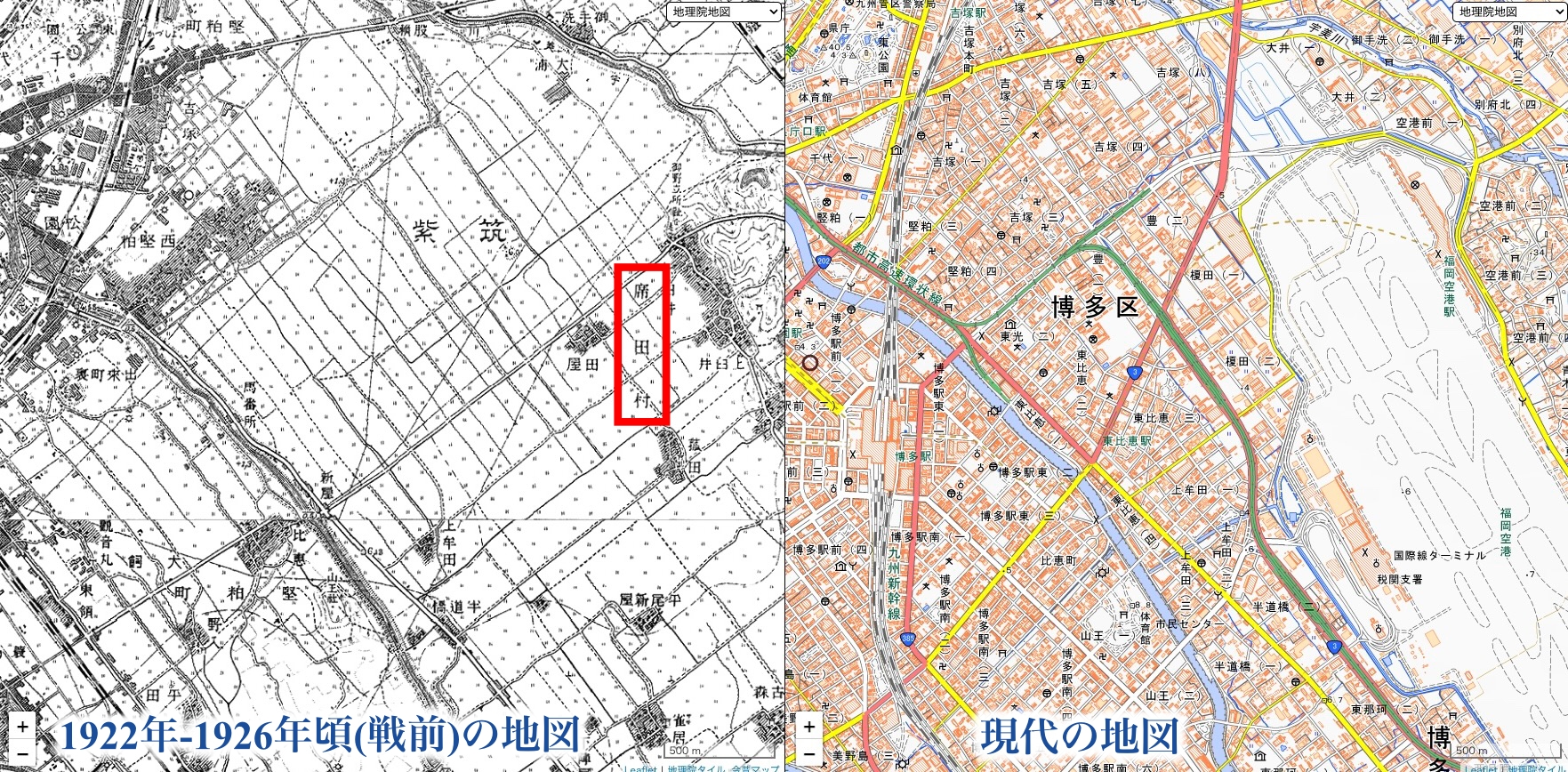

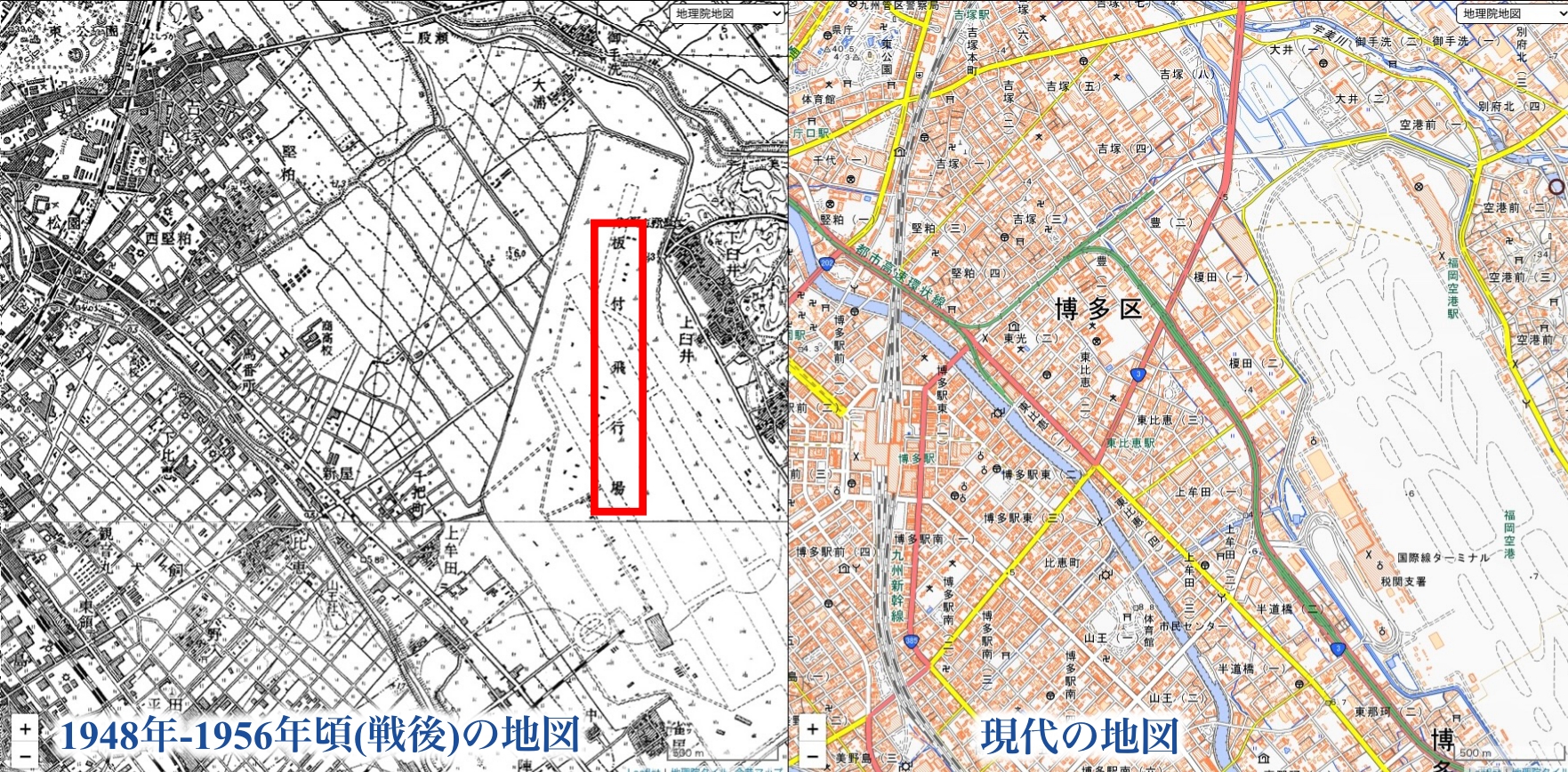

福岡空港の前身は、旧日本陸軍がつくった「席田(むしろだ)飛行場」。完成したのは終戦直前の昭和20年5月ごろです。

あの頃の九州は本土を守るための重要拠点とされていて、鹿児島や宮崎などにも軍の飛行場が次々と作られました。

こういった飛行場は風向きや地形を見ながら、軍用機が飛びやすくて守りやすい場所が選ばれます。席田飛行場(元福岡空港)もそのひとつ。

古地図では「周囲に田畑が広がっていた」ようにも見えますが、現代と同じ感覚で用地が選ばれたわけではないでしょう。なぜならここは「国を守るために」選ばれた土地。

結局終戦時には米軍に接収されて「Itazuke Air Base」と呼ばれるようになり、日本でも「板付(いたづけ)飛行場」という呼び方が広まりました。これが、いまの福岡空港につながっていきます。

宮崎の海岸に今も残る「戦時の空と人工沼」

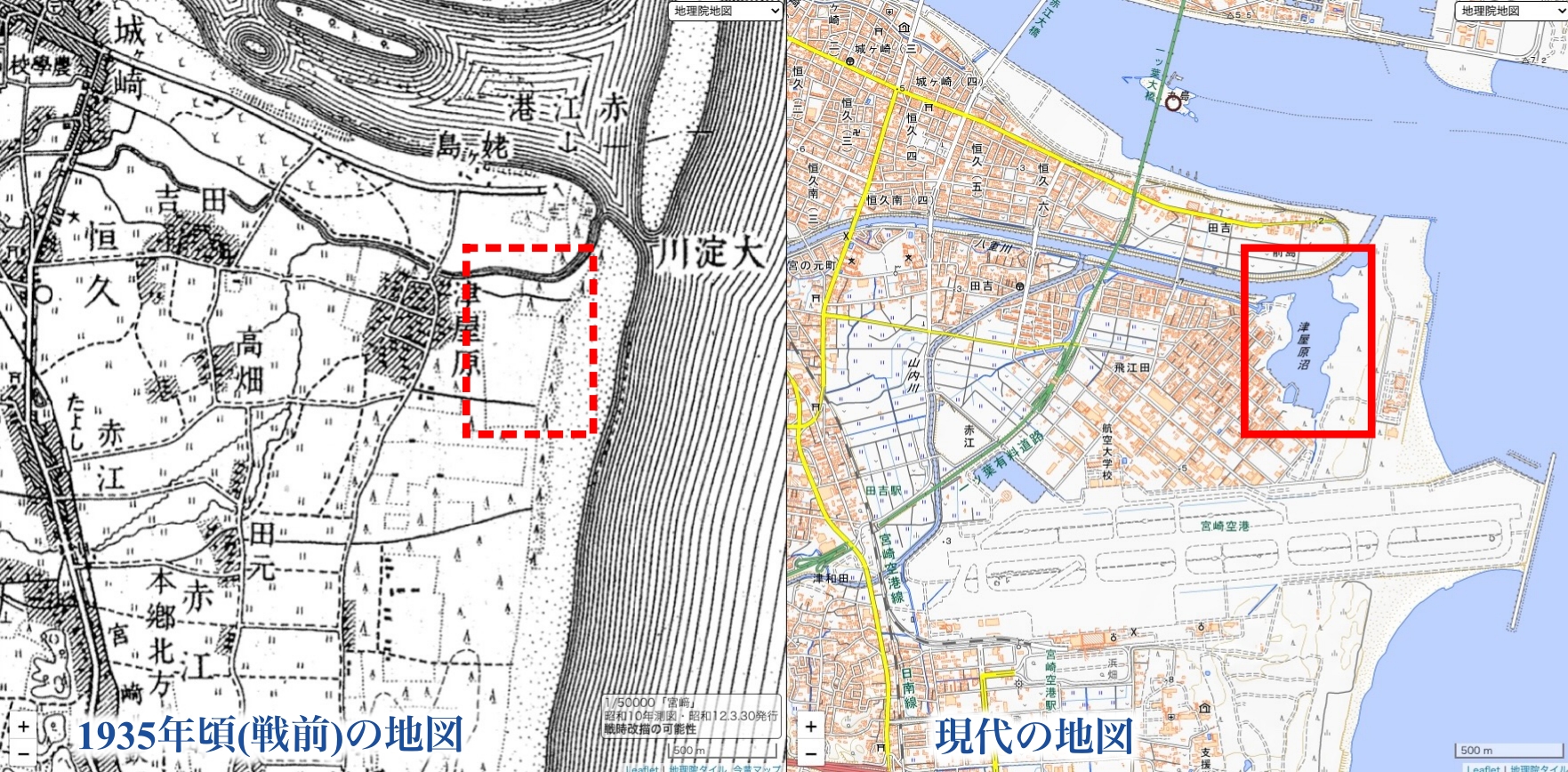

福岡と並んで九州の「駅チカ空港」と称される宮崎空港。県の主要駅である宮崎駅からの直線距離は約4.5kmで、空港の周囲は鉄道や高速道路、住宅がビッシリです。

でもそんな宮崎空港も、かつては「赤江飛行場」と呼ばれた旧海軍の航空基地。

海に向かってまっすぐ延びる滑走路は、海風を正面から受けられるため離陸しやすく、また離着陸に失敗しても助かりやすい。そんな特徴もあってか、当初は主に訓練などに使われていたようです。

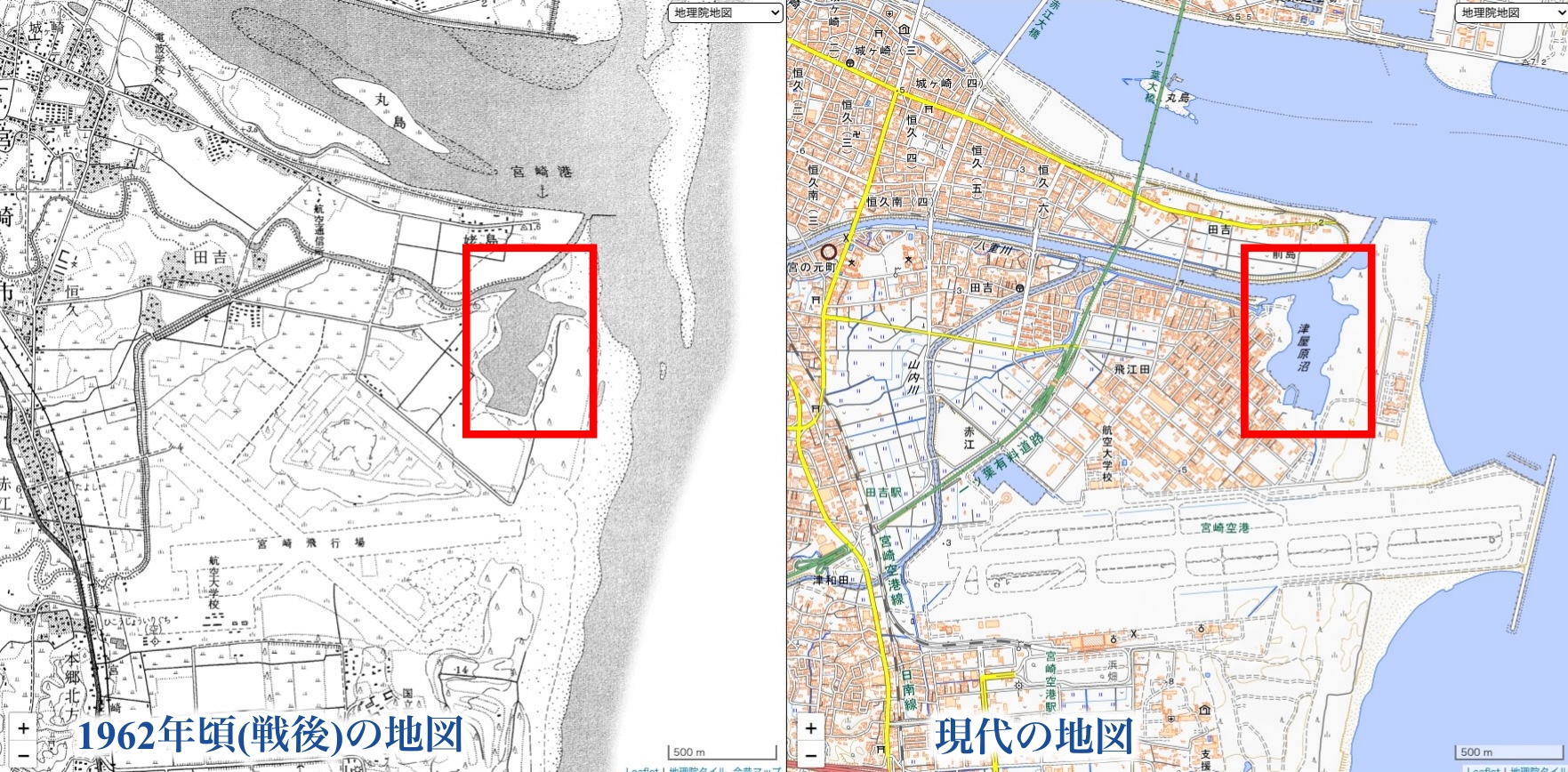

戦後は民間空港として再整備されますが、滑走路の延長にともなって海に突き出てしまいました。現在、宮崎空港のすぐ北には「津屋原沼」という沼がありますが、古地図にその姿はありません。

どうやらここは、空港建設の際に土砂を掘削したことによって生まれた「人工沼」なんだとか。

なぜここなのか:地形が決めた福岡の空

実は替え玉ができなかった「福岡の地形」

福岡空港が今の場所にとどまっているのは、地形と都市の広がりがガッチリ噛み合ってしまった結果です。北は博多湾、南は山並み、西と東は住宅地に囲まれ、滑走路を延ばす余地すらありません。

それなら関西空港みたいに「海上にもう一個作ればいいじゃん!」なんてアイデアが出がちですが…、残念ながら福岡ではこのアイデア、通用しません。

博多湾は国際航路になっているので空港を造るなんて不可能。それなら外海の玄界灘エリアならどうか?というと、今度は漁業との衝突が避けられない。

福岡の漁場はどこもブランド価値が高く、埋め立てとなれば大きな反発が起きるのは目に見えています。つまり福岡は、豚骨ラーメンは替え玉できても「空港は替え玉ができない街」、というわけです。

魚がまずいから空港ができた?大村湾の不思議な関係

大村湾には現在、長崎空港が浮かんでいます。そう聞くと「じゃあこの海では、漁業の反発が少なかったの?」なんて疑問が浮かびがち。

実際、大村湾の魚は「ちょっと味が…」と言われることもあり、漁業との衝突が起きにくかったのかもしれません。大村湾のお魚事情が気になる方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。

滑走路と御笠川がつくる「まっすぐな線」

福岡空港の前身である席田(むしろだ)飛行場は、なぜこの場所に造られたのか?

地図をよく見ると、福岡空港の滑走路と御笠川がほぼ一直線に並んでいて、特に博多湾側の上空から見るとその重なりがよくわかります。

御笠川は太宰府から博多湾まで流れる川で、まるで滑走路から太宰府へ向かう「空の道」を示しているかのよう。

実際にこのラインは上空からの進入ルートとしても視認しやすく、地形的にもうまく整っています。

もちろん当時の設計者がそこまで意図していたかはわかりませんが、風向や地盤、水系を踏まえて最適な位置を選んだ結果であれば、福岡空港がここにあるのも少し納得できるかも。

今でこそ大都市に飲み込まれてしまいましたが、もともとは「地形が空の形を決めた空港」だったのかもしれません。

古代の防衛線と重なる「ここで飛ばす意味」

さて、福岡空港の滑走路と御笠川が示す「空の道」の先には、古代日本の防衛遺構である「水城跡と大野城跡」も見えてきます。

どちらも7世紀に築かれた古代日本の防衛線で、太宰府政庁を守るために設けられた国防の要でした。このエリアは1,200年以上にわたって「国を守る地」として位置づけられてきた場所でもあるわけです。

もし昭和の軍部が「太宰府を守ることこそ九州にとっての国防だ!」と考えていたら、飛行場の候補地がこのラインに置かれるのはごく自然な発想です。

古代の守り人と、近代の空を飛ぶ部隊。目的も手段も違いますが、どちらも「国を守るための地形」を選んでいたのかもしれません。

滑走路が延びる先に水城がある。それは偶然にしては、少しできすぎた線のようにも見えてきます。

水城ってただの土の壁?と思ったら大間違い

白村江の戦い後、日本は「太宰府で時間を稼ぐ」ために水城を築いた ─ ただの土塁に見えて、実は国家を守る最前線。なぜこの場所だったのか?どう戦うつもりだったのか?

リアルな地形や構造から水城の本当の姿に迫った記事はこちら。

※本記事には、現地観察や地形をもとにした筆者の考察を一部含みます。

コメント