バーガーキングのメニューを見て「結局、どれがどう違うの?」と感じたことはありませんか?

この記事は「ワッパー」や「ワッパーJr.」、「バーガー」などの違いが直感的にわかりづらいと感じている方に向けて、構造の背景と選び方をやさしく解説するものです。

名前とサイズの関係、メニュー構成の特徴、日本人が戸惑いやすい理由まで整理しています。

これを読むことで次からメニュー選びで迷うことが減り、自分にぴったりのバーガーをスムーズに選べるようになります。

バーガーキングのメニュー、なぜこんなにわかりにくいのか?

ワッパー/ワッパーJr./バーガーの「違い」が最初の関門

バーガーキングのメニューで最初につまずきやすいのが、「ワッパー」「ワッパーJr.」「バーガー」という3つの商品群です。

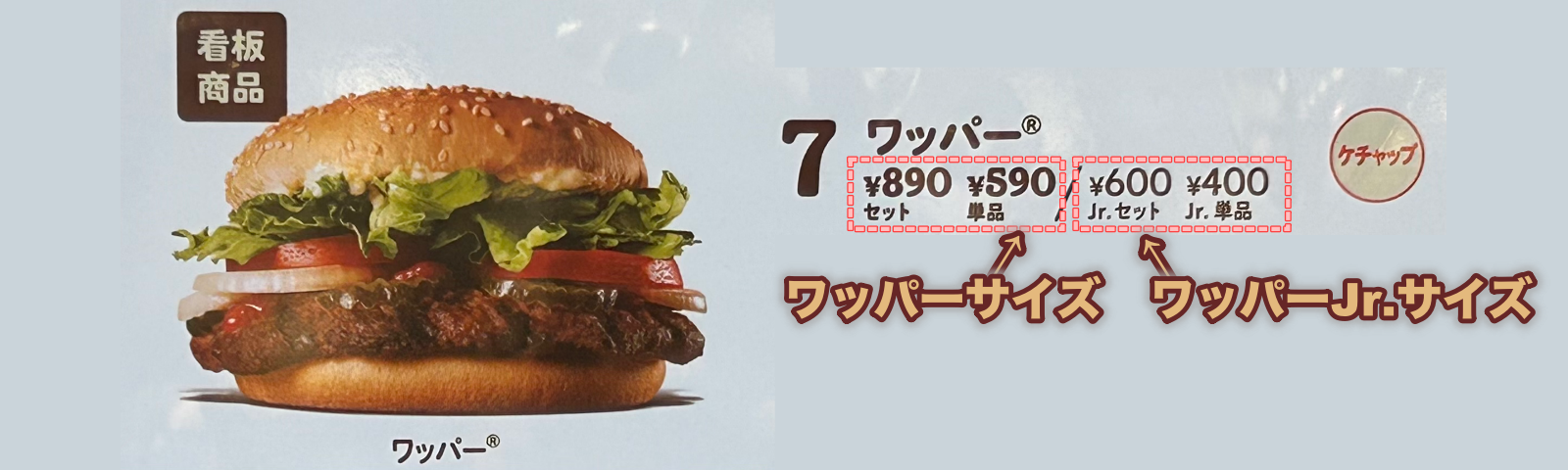

一見たくさんの種類があるように見えますが、実はサイズとしては大きく分けて直径約13cmの「ワッパーサイズ」と、約9cmの「ワッパーJr.サイズ」の2つしかありません。

「ワッパー」は同社の看板メニューであり、具材もパティもたっぷり。一方「ワッパーJr.」は小ぶりで、マクドナルドの通常バーガーと同じくらいの感覚です。

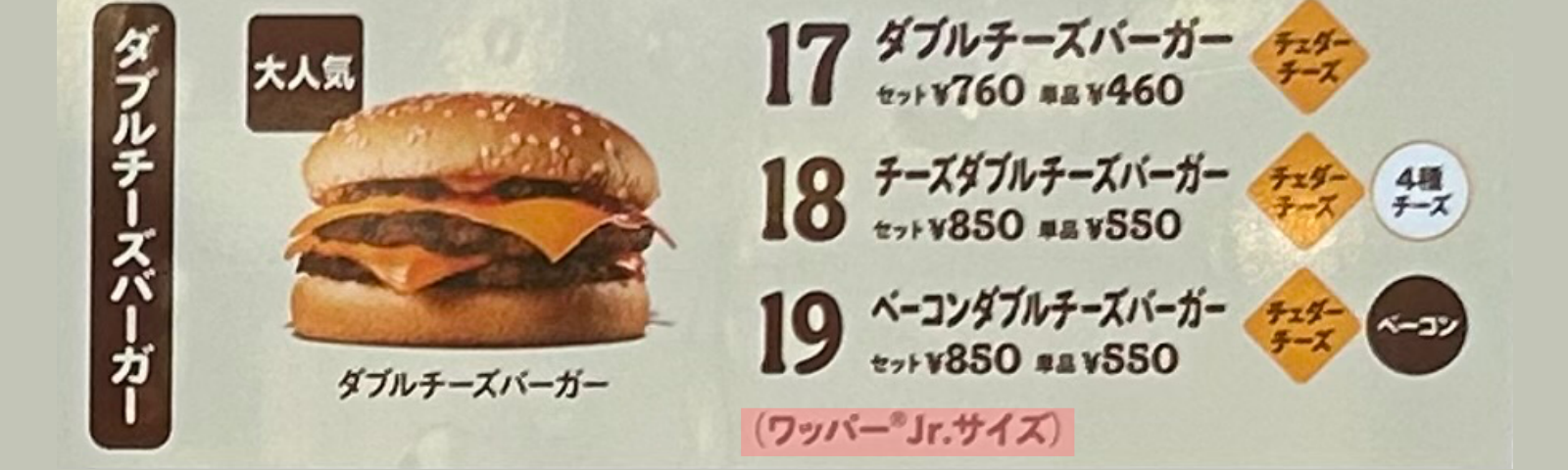

ややこしいのが「バーガー」、つまり「◯◯ワッパー(もしくは◯◯ワッパーJr.)と名乗っていない商品群」は、そのどちらかのサイズで展開されているということです。

そのため、名前に惑わされず「この商品はワッパーサイズかワッパーJr.サイズか」を見極めることが、バーガーキング攻略の第一歩になります。

バーガー=「軽い」という印象が通用しないケースが増えてきた

バーガーキングのメニューにおいて「バーガー」という商品群は比較的シンプルな構成のものが多く、「ワッパーJr.サイズ」で提供されているケースが多く見られます。

そのため、バーガーという名前がついている商品に対しては、「きっと”ワッパーJr.サイズ”のハンバーガーだろう」という印象を持ちやすい構造になっています。

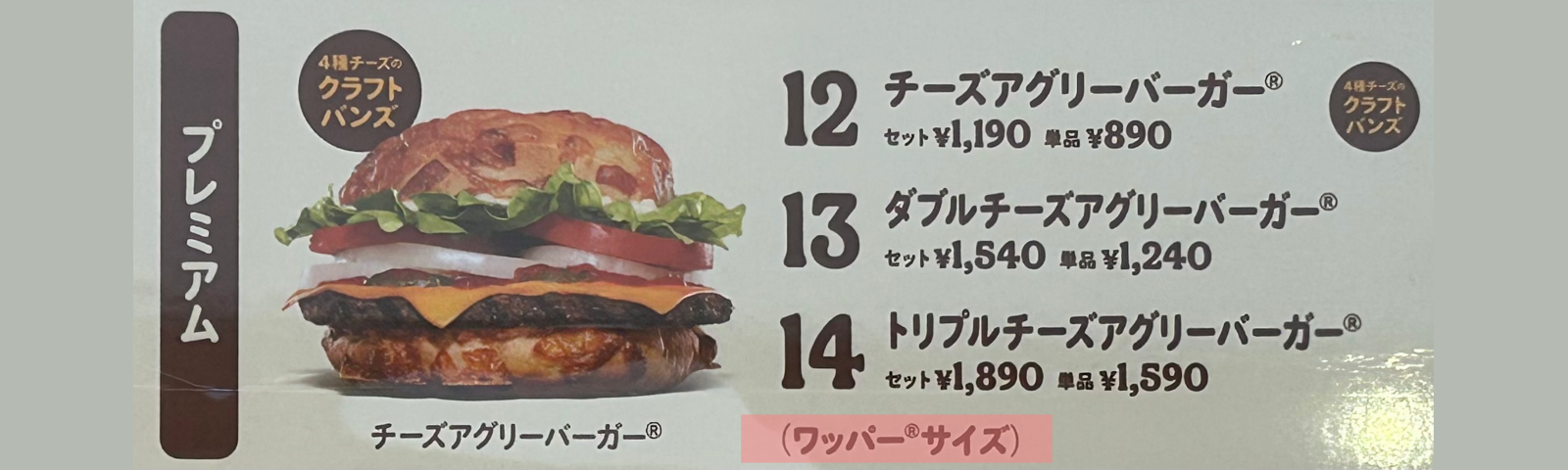

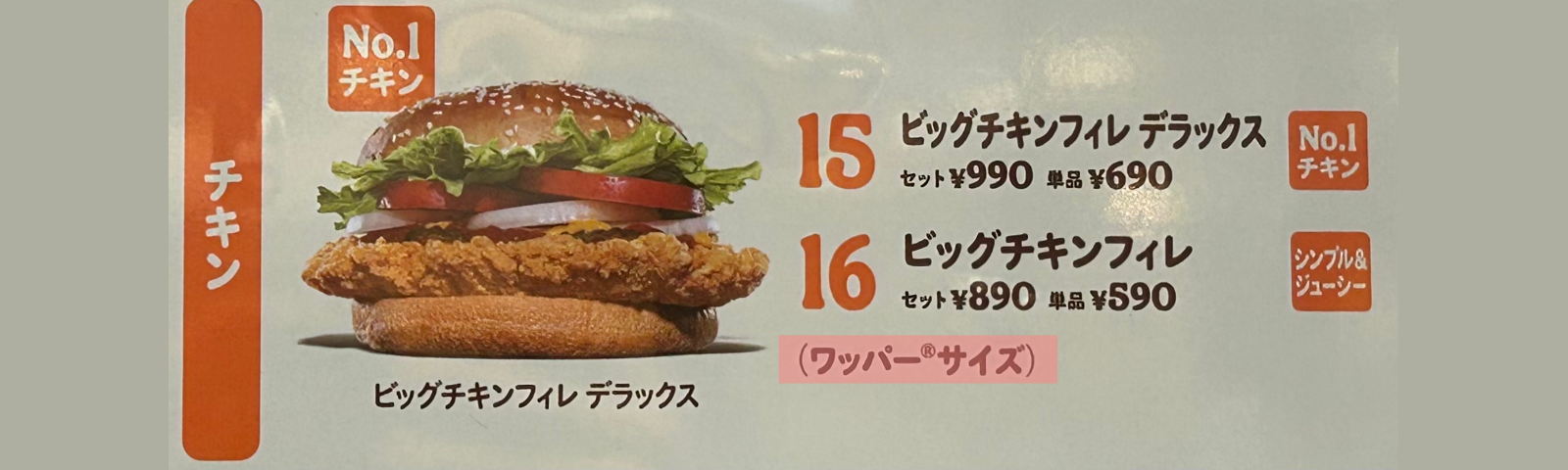

しかし近年では、「アグリーバーガー」や「ビッグチキンフィレデラックス」など、「ワッパーサイズ」で提供される商品も増えてきました。

つまり、「バーガー」という商品群に大小さまざまなサイズの商品が混在してきたことで、「ワッパー」や「ワッパーJr.」という明快なサイズ構造が崩れてしまっています。

このことがメニュー全体の見通しを悪くし、選びにくさにつながっていると考えられます。

実はわかりにくくて当然?:メニュー設計の背景

バーガーキングは「選ばせる前提」のハンバーガーレストラン

バーガーキングのメニューが複雑に感じられるのは、そもそもの設計思想がマクドナルドと異なるからです。

バーガーキングはアメリカ発の「ハンバーガー専門レストラン」としてスタートしており、「客が自分好みのメニューを選び、カスタマイズする」という文化が前提になっています。

実際、公式スローガンの「Have It Your Way(自分好みに)」が、その思想をよく表しています。

日本のように「迷わず選べるメニュー構成」ではなく「自分で考えて選ぶスタイル」だからこそ、選択肢が多く情報も複雑になりがちです。

つまり、あえて「わかりやすくしていない」のがバーガーキングの特徴であり、それが独自の魅力にもつながっています。

日本人にとって「ハンバーガー=マクド」の構図が根強い

日本のマクドナルドはメニューの名前も中身もシンプルで、どれを頼めば何が出てくるかが一目でわかるように設計されています。

多くの人にとって、ハンバーガーといえばマクドナルド。そのイメージが強く根づいているからこそ、他のハンバーガーチェーンでも同じ感覚で注文しようとします。

ところがバーガーキングは構成もサイズも商品ごとにまったく違い、名前から内容を想像するのが難しい作りになっています。

しかも選択肢も多いため、初めて見る人にとっては「どれを選べばいいかわからない」というストレスが生まれやすい状況です。

自由度の高さが売りである一方で、日本ではそれが「わかりにくい」や「不親切」という印象に変わってしまうことがあるようです。

わかりにくさ=不親切ではなく“自由”の裏返し

バーガーキングのメニューは、一見すると複雑で不親切に感じるかもしれません。でもそれは「選ぶ自由」が前提の文化だからこそ生まれている構造です。

メニューが多いのはそれだけ多様な好みに応えようとしている証拠であり、一律のパターンに縛られない柔軟さの表れです。

名前の統一感がないのも、「この名前でどんな体験をしたか?」という記憶の積み重ねで覚えていくスタイルだからこそ。つまり「わかりやすさ」を削ってまで自由度を優先しているわけです。

日本的な「全部整理されていて、すぐ理解できる安心感」とは違い、バーガーキングは「自分の食体験を主体的に楽しむ空間」として設計されているのだと感じます。

寿司文化で考えると、バーガーキングがちょっと見えてくる

トロ・赤身問題とワッパー・バーガー問題は同じ構造

外国人観光客が日本の寿司メニューを見て混乱するポイントの一つが、「トロ・中トロ・大トロ・赤身って何が違うの?」という疑問です。

魚の名称ではなく「部位や脂の量」で寿司ネタが変わるこの構造は、日本人には常識でも初見の人にはまったく意味不明に映ります。

実はこれと同じことがバーガーキングの「ワッパー」「ワッパーJr.」「バーガー」の分類でも起きていると言えます。名称だけでは中身が想像できない、でも食べ慣れている人にとっては感覚で選べる。

この「文化的な前提」が共有されていないからこそ、バーガーキングのメニューは日本人にとってやや「暗号的」に感じられる構造になっているのだと思います。

慣れてる人には簡単。でも異文化だと何が何だかわからない

寿司屋で使われる「カッパ」や「あがり」といった言葉は、日本人にとっては当たり前のように通じる言葉です。

「カッパ」はきゅうり巻き、「あがり」はお茶のことですが、初めて寿司文化に触れる人にとっては、それが何を意味しているのかすらわかりません。

「なんで普通に“きゅうり(cucumber)”や“お茶(green tea)”って言わないの?日本人ってわかりずらい!」と感じるのは、ごく自然な反応だと思います。

同じようにバーガーキングで使われている「ワッパー」「ワッパーJr.」「バーガー」といった呼び方も、アメリカ文化に馴染みのない日本人にはピンと来にくい言葉です。

慣れている人なら迷わないかもしれませんが、初めて見る人には意味が伝わりづらく、それが“わかりにくさ”の正体になっているのかもしれません。

「違いを楽しむ」という視点で付き合うのが正解かも

バーガーキングのメニューに迷ったとき、「なぜこんなに複雑なんだ」とイライラするよりも、「この違いってなんだろう」と楽しむ気持ちで向き合う方が、ずっと満足度は高まります。

寿司における部位ごとの風味の違いを味わうように、バーガーキングでもワッパーとバーガーの個性を比べてみる。そのプロセス自体が「食の冒険」になっていくのだと思います。

最初は意味不明でも、食べているうちに「なるほど」と感じることが増えてくる。この過程こそが、バーガーキングの楽しさの本質かもしれません。

わかりにくさに文句を言うのではなく、「何このカオスメニュー」と笑って付き合うぐらいが丁度いい距離感です。

まとめ

バーガーキングのメニューはパッと見ただけでは少しとっつきにくく、どれを選べばいいのか迷ってしまう人も少なくありません。

でもそれは、わかりにくく設計されているわけではなく「自由に選ぶ」という思想がベースにあるからこその構造です。

日本のマクドナルドに慣れているとサイズや中身がまちまちに感じて戸惑うこともありますが、仕組みを一度知ってしまえば、むしろ選びがいのある楽しいメニュー群に見えてきます。

名前より中身を見て自分にぴったりのバーガーを探す。そんな視点でバーガーキングと向き合えば、きっと今までより少し気楽に楽しめるようになるはずです。

コメント